Отец Рафаил, ученик современного подвижника благочестия архимандрита Софрония (Сахарова), смотрит на богословие с иной, неожиданной перспективы, отличающейся от видения нынешних «профессиональных» богословов. Румынский духовник и мыслитель видит в богословии духовную лестницу к вечности, для которой академическое богословие – не более чем примитивная и даже не обязательная ступень (по меньшей мере, богословие, взятое не в той абстрактной и схоластической форме, в какой оно разрабатывается сегодня). Значимыми ступенями являются, с его точки зрения, богословие, понятое как содержание молитвы, а затем (и это уже конечная стадия) богословие как состояние духа. Отнюдь не случайно отец Рафаил подкрепляет свои идеи примерами не из великих богословов и святителей Церкви, а из жизни преподобных Марии Египетской и Силуана Афонского.

Отец Рафаил выбирает два самых умиленных образа православной святости – явную блудницу, лишившуюся целомудрия в 12 лет, и простого монаха, обыкновенного крестьянина, всего две зимы (даже не два учебных года!) проучившегося в начальной школе. Они служат репрезентативными фигурами для того богословия, которое выбирает отец Рафаил (Нойка) в противовес блестящим и претенциозным богословам-академикам, не отвергая при этом и богословской эрудиции. Что он находит ценным в отце Думитру Стэнилоае – это то же подвижничество, простота и благоухание Духа.

Зачем нужно было приводить нам эти примеры? Чтобы переориентировать наш ум и жизнь, превратившиеся в пасынков Божиих, на истинный смысл и цель идеи богословия – жизнь в молитве и постоянное нахождение нашего духа в единении с Тем, Кто является Словом Бога.

***

Тема, на которую мне было предложено выступить, – это «Богословие и монашество». Подобные темы – «Богословие и монашество», «Богословие и жизнь» – сразу же вызывают у меня недоумение. Откуда это «и»? Я считаю, что если жизнь без-богословна, то это сродни какому-то само-аборту. Я свое монашество проживал по преимуществу как богословие.

Но, может, спросим себя: что мы называем богословием?

Думаю, в наши дни пришло время переопределить все слова, которые мы употребляем, отчасти потому, что изменился их смысл и деградировала речь вместе с пониманием человека.

Не будем редуцировать понятие богословия до некоей «дисциплины», то есть сводить его к «обучению» в богословских институтах

Тема указывает на то, что богословие понимается как дисциплина, и это, разумеется, верно. Богословие [теология], так же как и археология, психология, может стать и дисциплиной – и сегодня является ею. Но думаю, не следует редуцировать (хотя этой дисциплине и необходимо придавать строгость) – не будем редуцировать понятие богословия до некоей «дисциплины», то есть сводить его к «обучению» в богословских институтах, кульминацией чего должно явиться получение диплома.

Однако давайте взглянем на богословие как на дисциплину. Всякая дисциплина – в том в числе и те, которые я упоминал, – обогащает содержание человека, культуру человека некими концептами, некими понятиями, неким словарем, который обязательно будет оказывать влияние на всю его жизнь. Археолог говорит несколько по-другому, чем психолог, хотя говорит на том же языке и т. д. И богослов тоже подвержен влиянию того, чему он обучается. А если (и в той мере, в какой) богословие является истинным, то есть богословием Церкви, то оно более других дисциплин вводит человека в то, что составляет само его существо.

Что такое теология? На нашем румынском языке в древности иногда говорили «слово о Боге»[1]. На греческом это и означает «теология» – беседа о Боге или с Богом (слово можно перевести и так, и так). Это то слово о Боге, которое мы в какой-то мере должны получить в тот период «семи домашних лет», как называем его мы, румыны, то есть с рождения до вступления в школьный возраст. Однако, к сожалению, сегодня так редко бывает, чтобы кто-нибудь в младенчестве получил богословские понятия. Богословие действительно стало чем-то далеким для современного человека, а тем более для человека постсовременного. Мы всё больше становимся пасынками Божиими. Динамика Адамова грехопадения продолжается.

Итак, вернемся к богословию как дисциплине, в которой мы усваиваем определенный словарь и определенные концепты, которые, однако, в реальности являются… самой жизнью. Что такое жизнь? Наша жизнь с рождения до могилы является становлением, между тем богословие и является здесь этим становлением в его реальности, таким, каким должна представлять его Церковь и как мы должны понимать Церковь. Обогатившись концептами и некоторым словарем, мы начинаем думать с Богом, в наших горизонтах и в Божиих, Божественных.

Как любая дисциплина оказывает влияние на жизнь и мышление человека, так и богословие влияет на нас и направляет нас к Богу. Богословие должно быть тем, что может начинать и даже заканчивать, тем, что дает ответы на наши проблемы, особенно на самые острые, самые болезненные, самые глубинные проблемы нашего бытия.

Отец наш Софроний различал три ступени богословия, из которых «дисциплина» являлась первой ступенью, к ней я добавил бы и семь первых домашних лет, после которых, к несчастью, у большинства людей сегодня уже нет богословия, но… его следовало бы иметь, по естественному порядку вещей, каким установил его Бог.

Какова же вторая ступень? Слово о Боге переходит в беседу с Богом.

Итак, первой ступенью является дисциплина. Тогда какова же вторая? Слово о Боге переходит в беседу с Богом. И отец наш Софроний говорил о богословии как о содержании молитвы. Один французский богослов пишет иногда о наших лепетаниях к Богу, о наших бормотаниях к Богу, на французском – «balbutiement». Мы начинаем «лепетать» Богу, и всякий «лепет» человека – младенец ли он, взрослый ли – Бог принимает, поскольку таково естество Бога: Бог есть Любовь, и Он в Своей любви не отвергает человека.

Итак, Он принимает наши лепетания, а когда мы начинаем обогащаться богословским содержанием мышления, наши лепетания начинают изменяться, и мы начинаем говорить с Богом более… по-Божески, то есть более… в терминах Бога, и с этого момента богословие начинает становиться содержанием нашей молитвы. И я не говорю о молитве как о… дисциплине, как о чем-то таком, что ты совершаешь по полчаса или 10 минут в день, в общем, с умом, витающим где-то в другом месте; я понимаю молитву так, как воспринял ее от отца Софрония – как содержание жизни, как постоянный диалог между тварью и ее Создателем.

Итак, теперь мы начинаем мыслить более по-Божески, потому что обогатились тем содержанием и концептами, которые пережили наши предки, начиная, скажем, с апостолов – уже начиная с Адама, но скажем: с апостолов, то есть после Христа и далее… поскольку Христос был Бого-Словом, Словом Бога. Христос – это Сам Бог, говорящий отныне с Адамом лицом к лицу.

Так что начиная с апостолов мы имеем Слово Божие, Само говорящее с Адамом – не как в Ветхом Завете через пророков (или, может, в некоторой мере и в других религиях, через философов, через более просвещенных людей, но главным образом через пророков), а теперь говорит Он Сам.

Я хотел бы привести два примера богословия как содержания молитвы. Один из них – жизнь Марии Египетской. Я подозреваю и надеюсь, что все вы знаете эту жизнь. У нас в монастырях, и думаю, во всех монастырях, а может, и на некоторых приходах это житие читается на пятой седмице Великого поста.

Мария Египетская – это молодая блудница, 17 лет в блуде ходившая по улицам Александрии, девства же лишившаяся в 12 лет. Итак, с 12 до 29 лет она пробыла в разврате. Оказывается она, тоже распутства ради, у церкви, где воздвигается Святой Крест Спасителя (это было в V веке); из любопытства она тоже захотела войти в церковь, чтобы увидеть древо Креста, но какая-то невидимая сила останавливала ее, пока она не поняла, что всё дело… в ее жизни, которую она отлучала от Бога и Божественного.

Удивительная по своей простоте молитва, какое простое богословское содержание – но действенное!

Если вы посмотрите на ее молитву, простую, но удивительно… «богословскую» для той, что провела в блуде начиная с 12-летнего возраста целых 17 лет… Какому богословию она научилась за эти 17 лет? А за первые 12 лет какое богословие она могла получить? Удивительная по своей простоте молитва, какое простое богословское содержание, давайте скажем прямо: примитивное – но действенное! Потому что в этом своем богословском мышлении она вспоминала: «Я грешная, а Сын Твой (она молилась перед иконой Матери Божией) пришел ради нас, грешных, чтобы спасти нас». И богословское содержание ее молитвы было действенным: когда она опять попыталась войти в церковь, как свидетельствует повествование, то та сила, которая ее останавливала, сейчас словно помогала ей.

Она поклонилась древу Креста, вернулась к иконе Матери Божией, где обещала отныне изменить свою жизнь, и теперь у Нее же просит наставления, что ей дальше делать, и слышит голос, говорящий, чтобы она пошла в пустыню.

40 лет она оставалась в пустыне и умерла бы в безвестности, если бы Промысл Божий не послал Зосиму, чтобы он увидел ее в конце жизни и мы тоже могли бы услышать исповедь о ее жизни, чрезвычайно назидательную.

Итак, эта девочка, проведшая в разврате всю свою жизнь… Я думаю, что это за люди были тогда в сравнении с нами? Какое удивительное богословское содержание! Пусть оно еще простое, но какое действенное!

Второй пример богословия как содержания молитвы – это сама наша литургическая жизнь. Вся наша литургическая жизнь – это богословие в молитве, в форме молитвы. И я считаю, что истинное богословие Церкви изучается и опытно переживается между алтарем и клиросом. А всё остальное – это подспорье или дополнение, ведь мы не можем проводить в богослужении все 24 часа своей жизни, какой Бог дал эту жизнь, но остаток жизни должен быть восполнением того, что мы получаем на службах.

Мы должны переживать богослужения с великим вниманием. Каждое слово – жемчужина. А особенно в великие Господские и Богородичные праздники и в дни великих святых… Или, скажем, Триодь – постное богослужение, кульминацией которого является святая седмица и светлая пасхальная ночь, – это вершина богословия Церкви. Если мы правильно понимаем это, то и погребальные богослужения, хочется сказать, тоже являются вершиной богословия Церкви. Но его [богословие] нужно понимать в его собственных терминах, и это понимание является частью нашего становления.

Богословие и как беседа с Богом, и как содержание молитвы, нашего диалога с Богом должно куда-то вести, и это «где-то» находится там, где богословие становится состоянием нашего духа. И здесь отец Софроний различал третью ступень богословия. [Первая] – богословие как дисциплина, где мы получаем первые богословские понятия; [вторая] – богословие как содержание нашей молитвы, когда богословие начинает укореняться в нашей жизни. Тут мы, возможно, вспоминаем святого отца, сказавшего, что если ты молишься как следует, то ты богослов, и если ты богослов, то молишься как следует[2]. Нам тоже нужно понять это «как следует» и достигнуть этой высоты. Отныне богословие начинает укореняться в самом акте нашей жизни, потому что наша молитва должна отражаться – и непременно отражается – на нашей жизни.

Всё, что является содержанием мышления человека, отражается на его жизни и даже на истории человечества. Так и богословие, однажды усвоенное, должно отражаться и отражается, в той или иной мере, на жизни человека. До какой степени? До той, где мы достигаем вершины этого богословия, которой является само состояние нашего духа.

О богословии как состоянии нашего духа я хотел бы напомнить слово святого Павла, который говорит: «а мы имеем ум Христов»[3]. Ну а Христос есть Слово Бога, Христос есть Богословие (на греческом theo-logos = «Бога Слово»). Богословие как слово Бога.

Если мы имеем ум Христов – и отец наш Софроний говорил, что «Христос есть Божественная экспрессия, выражение Бога в плоскости истории», – то в той мере, в какой мы становимся подобными Христу (Бог даст, идентичными Христу) в плоскости этой истории, мы будем подобны (или идентичны) Ему и на уровне вечности. Христос есть проекция Бога в плоскости истории, и мы, уподобляясь, идентифицируя себя с Этой Проекцией в плоскости истории, будем и на уровне вечности подобны и идентичны Тому, Кто спроецировался таким образом в истории.

Итак, слово святого Павла, которое говорит: а мы имеем ум Христов, и многое другое – пример богословия как состояния духа… Вы знаете это, а если нет, то знайте и назидайте себя также чтением Нового Завета, писаниями, посланиями святого Павла.

Второй пример богословия как состояния духа я хотел бы привести с помощью святого Силуана Афонского. Святой Силуан, которого один из тропарей называет богословом (и в этом я вижу, что Церковь, церковное сознание принимает четвертого в ряду своих богословов в тропаре ему, когда говорит: «сладчайший в богословах»[4]), этот Силуан был крестьянином, получившим две зимы образования в царской России, но он имел богатый опыт и читал о монашеской жизни.

Отец Софроний говорил, что он был человеком начитанным в монашеском смысле слова. А один великий богослов нашей эпохи, который был у нас однажды в монастыре, когда на праздник святого Силуана за трапезой читали слова святого Силуана (слова, которые у нас на румынском имеются в переводе профессора Икэ под названием «Между адом отчаяния и адом смирения»), то этот исключительный богослов и архиерей нашей Церкви, услышав эти слова, шепнул после трапезы отцу Софронию, что о каждом слове этого крестьянина с двумя зимами образования вместо диплома можно было бы написать по книге. И это, конечно, свидетельствует и о нем самом: он мог бы написать по книге о каждом из слов святого Силуана. Потому что и он, эрудит, и святой Силуан, простой, но опытный человек, в определенной мере жили в одном духе и, я бы сказал, понимали друг друга. Силуан давно отошел ко Господу, но думаю, что и Силуан нашел бы общий язык с этим превосходным богословом.

О святом Силуане я хочу привести в качестве примера прежде всего один момент из его жизни, когда он, находясь в самом сильном кризисе, принимает удивительное слово Спасителя: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся!»

За 15 лет в первый раз получает ответ от Бога и слышит в своем сердце: «Гордые страдают от бесов»

После 15 лет чрезвычайного, крайнего подвига, проводимого каждую ночь, чтобы выйти из ада, из состояния отчуждения от Бога – это ад, и неважно, есть ли там бесы или нет, хотя он был осаждаем бесами каждую ночь, но речь шла об отчуждении от Бога, от Бога возлюбленного, Которого он познал (Он видел Христа за 15 лет до этого); после 15 лет бесплодного подвига, когда он ночами на стуле без спинки ненадолго засыпал в подвиге молитвы и довольствовался только обрывками сна, – он не достиг ничего. И в какой-то момент он хочет подняться со стула, чтобы поклониться Ему, но видит перед собой беса, так что невозможно было поклониться иконе, чтобы не выглядело, будто он кланяется бесу. Тогда он в сокрушении садится на свой стул и просит Господа: «Господи, Ты видишь, что я хочу молиться чистым умом, но диавол мешает мне». И за 15 лет в первый раз получает ответ и слышит в своем сердце: «Гордые страдают от бесов».

Услышав слово, которое он признаёт Божественным, вместо того, чтобы отчаяться, – ведь Он дает ему «пощечину» и называет гордым, – он исполняется надежды и говорит: «Господи, Ты милостив, душа моя познала Тебя, скажи мне, что мне делать, чтобы смириться», – и Господь говорит ему (вторая пощечина, так мы поняли бы это): «Держи ум свой во аде и не отчаивайся!»

Если бы мне было позволено перефразировать выражение «Держи ум свой во аде», то я бы сказал: «Будь реалистом!.. Чего ты хочешь достигнуть? Ты видишь, что не можешь! 15 лет ты боролся! Прими ад как свой, знай, что это твое вечное наследие по причине греха, который у тебя есть, который ты унаследовал от Адама и сам испытываешь, но… не отчаивайся».

И словом, важным для Силуана, было это «не отчаивайся!» Он воспринимал его как обетование Божие, я бы сказал – апофатическое. «Держи ум свой во аде» – это очень катафатично, очень позитивно, а «не отчаивайся» – не объясняет почему. И Силуан знает, что делать. Что же он делает? Он признаётся: «Тогда я начал делать так, как научил меня Господь». «Я начал» – или «заставил себя делать»… «Ум мой очистился, и дух исповедовал в сердце моем спасение».

Он только начал, и Богословие, Которое жило в нем, привело его к просвещению. И с тех пор он стал тем, кого можно было бы назвать Силуаном Великим. В том смысле, что это слово – такое же, какое получил и Антоний Великий, о котором Сисой Великий говорил: «Кто может понести сегодня слово великого Антония? И всё же знаю одного мужа, который может его понести!» Это то же слово, которое переживал и Пимен Великий, который говорил: «Знайте, братия, что где сатана, туда будет выброшен и Пимен». И они не отчаивались!

Однако форма, в какой получил его Силуан, богословски самая совершенная. И эта та форма, которая для всех нас полезна, ведь кто может не отчаиваясь думать, как Антоний: «Все спасутся, и только я погибну»? Форма, какую получил Силуан: «Держи ум свой во аде, не гордись, не возносись в том, что ты о себе думаешь! Но не отчаивайся!» Я перефразировал бы слово Божие так: «Ты во Мне, в Моей любви не отчаивайся!»

Отец Силуан умом был в аду, а сердцем – в Боге. И кто же, думаете вы, победил? Вот и оказалось, что не ад всесилен!

Отец Силуан начал считать своим, вживаться в это состояние ада с упованием на Бога. Его любимой присказкой, он говорит, было: «Здесь я погибну, здесь пребуду вечно в этом пламени мрачном и буду говорить: где Бог мой? Где свет мой? Где жизнь моя?» Умом он был в аду, а сердцем – в Боге. И кто же, думаете вы, победил? Вот и оказалось тут, что не ад всесилен! Богослов Силуан понял, что значит это слово Господа, краткое и апофатичное: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся!» Не отчаивайся в любви Господа!

Что я хочу подчеркнуть, так это то, что в своем самом великом кризисе Силуан мог сказать: «Господи, Ты милостив!» – и вспомнить о милосердии Божием: «Душа моя познала Тебя!» и т. д.… Все мы в той или иной (сегодня, возможно, в очень большой) мере знаем, что такое кризис. Я считаю, что эта терминология: «кризис», «нервная депрессия» и прочее, являющаяся клинической терминологией, дезориентирует нашу мысль. Нам следовало бы переориентировать всю терминологию нашей жизни по терминологии отцов Церкви. Что такое кризис или нервная депрессия? Это состояние духа, это духовное состояние. Если мы ограничиваемся клиническим аспектом, то мы это состояние плохо понимаем и плохо лечим.

В своем самом великом кризисе Силуан мог сказать: «Господи, Ты милостив!» – и вспомнить о милосердии Божием.

Итак, для Силуана это был самый глубокий кризис. Если люди впадали в нечто хоть отдаленно похожее на этот кризис, то, в общем, человек сводит счеты с жизнью, он впадает в отчаяние и оканчивает жизнь самоубийством. Итак, я хочу показать, что мы не должны считать, что этот момент был моментом кризиса, как мы его понимаем. Кто же в кризисе вспоминает о милости Божией? Кто в кризисе может найти сам по себе, то есть в самом себе, в своем богословии, слово надежды, чтобы выйти из кризиса и вернуться к жизни? А вот Силуан постоянно помнил о милости Божией, и если Бог говорит к нему, то ответ Силуана таков: «Господи, Ты милостив! Душа моя познала Тебя!»

И я хотел бы сказать, что это было эффектом богословия как состояния духа. Состояние духа Силуана было непоколебимым вплоть до самого крайнего кризиса, какой может испытать человек в своей земной жизни.

Еще я хотел бы сказать всего пару слов о святом нашем отце Стэнилоае. Что меня изумило в отце нашем Стэнилоае как богослове, как образованном человеке, книжнике, профессоре, – так это то же, что я видел в отце нашем Софронии и вижу в книге святого Силуана и других святых: он не просто богослов дисциплины, а делатель. Из большинства его подстрочных примечаний[5] и почти всех его статей, писаний и книг явствует, что он делатель. Я немного был знаком с отцом Стэнилоае в 1993 году, за несколько месяцев до его отшествия ко Господу, был у него с одним монахом из нашего монастыря, и он в своем смирении просил нас сказать ему о Боге. Отец Симеон из нашего монастыря, бывший со мной, говорит ему: «Да мы, батюшка, пришли, чтобы послушать вас!» – и отец Стэнилоае стал говорить, просто стал говорить нам. Я не помню теперь, что он сказал нам, но помню, что мы вышли от него полные и преисполненные и что его слово несло точно то же благоухание, что и слово отца нашего Софрония.

Отец наш Софроний… мне хочется сказать – последний аскет, не в том смысле, что он был один, а в том, что его поколение было тем поколением, которым завершился филокалический период Церкви. И вот этот аскет, подвижник, монах, семь лет подвизавшийся в пустыне на Афонской горе в одной пещере[6], и притом – образованный человек (он с детства по своему происхождению и воспитанию не был чужд ни философии, ни искусств, в молодости был художником), но более всего он был делателем богословия. И вот отец Стэнилоае, чья жизнь сильно отличается от жизни отца Софрония, но они оба говорили в том же духе, в том же благоухании, – и я считаю, что это результат богословия как становления, богословия, которое становится самим состоянием нашего духа, – потому что они оба жили в Том же «Теосе», в Том же Боге, и говорили в том же духе, и слово их несло то же благоухание.

Иеромонах

Рафаил (Нойка)

Перевела с румынского Зинаида

Пейкова

Об отце Рафаиле (Нойка)

(по материалам сайта

Wikipedia)

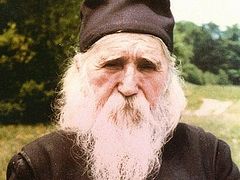

Отец Рафаил (Нойка) – одна из крупнейших фигур в современном Православии. Он стоит особняком в ряду блестящих румынских богословов и духовников как духовное чадо архимандрита Софрония (Сахарова), преемника преподобного Силуана Афонского. Собственно, всю свою сознательную жизнь отец Рафаил, с 19 до 51 года, провел у ног этого современного святого, до последней минуты его жизни, и только когда великого старца не стало, возвратился на свою родину, в Румынию. Вторая важная черта отца Рафаила – его глубокий духовный опыт, он отшельник и молитвенник, проводящий аскетическую жизнь в течение уже полувека.

Иеромонах Рафаил (Нойка) родился в 1942 году в семье крупного румынского философа Константина Нойки. В 13-летнем возрасте вместе с сестрой Александрой был вывезен матерью на ее родину, в Англию, для получения европейского образования. Здесь начались духовные поиски юного Рэзвана. Сначала он отправился к англиканам, но атмосфера тут показалась ему убогой, крайне холодной, «не в том смысле, что в церкви тебя одолевает зевота, а в том, что ты не получаешь никакой духовной пищи»[7]. Затем он бывает у пятидесятников, конгрегационалистов, в Армии спасения и т. д.; дольше всего остается в баптистской общине (полтора года). В протестантизме камнем преткновения для него стали, в частности, тексты Священного Писания, говорящие о Святом Причастии, и однажды его душу, как некий свет, озарила мысль о том, чтобы вернуться в Православие[8]. Вскоре он встречает архимандрита Софрония (Сахарова), своего будущего духовного наставника из православного монастыря в Эссексе, и тот советует ему для начала закончить обучение.

Возвращение к Православию состоялось в 1961 году, а в 1965-м в монастыре Эссекса Рэзван был пострижен отцом Софронием в монашество с наречением имени Рафаил, и монашество стало для него ответом на все вопросы, которые он с детства ставил перед собой[9]. Свои протестантские поиски он считает действием Промысла Божия: «Если бы я не пережил Православие как новообращенный, может, я никогда не смог бы увидеть его в его изумительной красоте, как единственную в истории истину»[10].

В 1993 году, после смерти своего духовного отца, архимандрита Софрония (Сахарова), отец Рафаил возвращается в Румынию и поселяется в уединенном скиту Лэзешть в Западных Карпатах (Мунций Апусень). В 1994 году вышла в свет его книга «Другой Нойка», в 2002 — «Культура духа», переведенная на русский язык. Отец Рафаил перевел на румынский наставления своего «духовного дедушки» – преподобного Силуана Афонского, а также книги своего духовного отца – архимандрита Софрония (Сахарова), с русского языка. Изредка отец Рафаил (Нойка) выходит из своего затвора для встреч с читателями, и каждая такая встреча становится значимым событием в румынской религиозной жизни.

Низкий поклон иеромонаху Рафаилу за бого-откровенные мысли и благодарность редакции за публикацию статьи.